我今天要讲的主题是价值导向的公益管理。公益组织是价值导向,存在的目的是为了实现某一个价值或者推动某一个价值。英文叫Value – Focused Organization。如果一个组织没有非常清晰的价值,那么这个组织就如同在大海中盲目漂泊的船,逐渐失去方向感。价值看起来很虚,但对公益组织管理来说,价值就是灵魂。就像人有灵魂是,虽然看不见,摸不着,但如果人没有灵魂了,人也就不行了。所以价值跟公益组织的生命息息相关,价值不能仅仅靠语言表达,而是需要参与公益的每个伙伴真心认同并且愿意为之奋斗。

我讲三个跟公益相关的故事,是我个人的经历:一个是阿拉善SEE生态协会,又叫阿拉善SEE基金会,这个组织在今年10月份刚刚完成了第七次换届大选,这是选举现场,这些人都是其中会员。

阿拉善SEE生态协会拥有企业家会员760多人,是国内最大的民间环保组织。很多环保组织很活跃,后面的支持者是阿拉善SEE生态协会。会员每年给组织捐10万块钱会费,才有拥有会员资格。还有一些项目捐赠,我做秘书长的时候,每年活动时准备一小批项目放出来,说谁愿意支持,这些项目基本上10分钟之内会被抢完。所以这个组织是一个严重不缺钱的组织。但也并不是说花很多钱,现在一年的支出接近2个亿。不是说筹不到更多钱,而是考虑到实施能力,是根据能做到多少事筹多少钱。大家知道蚂蚁森林项目,执行方也是阿拉善SEE生态协会。我通过阿拉善SEE生态协会讲一下公益组织的价值。

2004年我还在国家环保局工作时,有一个企业家找到我说,杨鹏,我在阿拉善做了一个旅游项目,你过来帮我从可持续发展的角度看看。这样我就到了阿拉善,那个策划案就是后来的阿拉善SEE生态协会。

当时我有两个困扰,一个是我作为环保局政策研究人员,天天看污染环境的事件,天天跑各个地方看项目,我知道环境破坏主要是企业,也知道我们国家税收增长、就业提供、利润增长、国家实力增长依赖企业,企业要使用原材料和生产,还有污染物的排放。所以最主要的环境破坏者是企业。一般人说加强政府控制,把企业管好,不要破坏,这是通常的思路。但是事实上执行过程中非常非常艰难。

第二个困扰,我自己作为一个学者又知道中国社会数千年未有之大变是企业社会的到来,以前是农耕社会,农耕社会有当兵的,打仗打赢以后当官的,还有读书人做官,也有商人,游走在自给自足社会的边缘地带。但那时候绝大多数中国人是靠地生存,农民、地主、读书做官。今天和中国历史上相比最大变化是绝大多数开始靠企业生存,农业税都免除了,国家也靠企业生存,大家不要觉得国家、政府很了不起,政府吃的、用的、住的都是企业生产的,现在是企业成为核心支柱的时代。

在这种情况下,我们工商时代到来了,中华民族从农业民族变成了工商业民族。所以企业家的素质决定这个国家的未来素质。那么多企业不环保,承担不了社会责任,就很麻烦。黄河边很多大企业打洞到地下,把污水管道从地下走,从黄河的中心排出来,知道不好,但还会这样做,为了降低成本。还有企业做了很漂亮的防污池,但不用,因为如果用要多花费800万。我发现如果企业家本人不想搞环保,完全靠加大政府力度,是很困难的。

说白了中国的资产阶级能不能成为一个有责任担当的阶级,中国企业家能不能有环境意识和社会责任意识,这决定着国家的未来,当然也决定了国家能不能做好。

基于这个东西,当时企业家请我做策划的时候,我就想,如果借着这个事情,企业家们能够做环保,并在参与做环保过程中改变了自己,而且花10万块钱买了一个社交圈,他也愿意。花10万块钱参与组织,在这个过程中他的意识就逐渐绿色化。企业家逐渐绿色化,他的企业也会逐渐绿色化。

有一本书叫《资产阶级及其公共领域的形成》,是德国思想家哈贝马斯的作品,他认为现代社会的组织结构、组织价值在现代社会出现之前,在资产阶级俱乐部、市民俱乐部中已经出现了,他研究了市民俱乐部内部组织形式,比如读书会、俱乐部、咖啡会,内部是自愿、平等的,完全跟后来的宪政结构一样,就得出一个结论:宪政政府政体之前已经成为NGO内部的模型。也就是说这么多的俱乐部,内部是一个民主组织、共和组织,时间长了积累起了社会底蕴,最后演进成国家制度,就是一个国家制度的演进,哈贝马斯《资产阶级及其公共领域的形成》,是很重要的一本书。

阿拉善SEE生态协会是完全按照民主法治进行管理的组织。在中国,民主概念很容易引到政治上,在阿拉善SEE实际上是内部管理,内部这些人个个都是创业者,如果不采取平等的自由人联合体的模型,根本没办法把大家维系在里面,不能说以谁为中心,没人愿意以谁为中心,个个都是自我为中心。

第二届届理事会

阿拉善SEE生态协会有一本书《为公益而共和》,是我写的,讲阿拉善SEE生态协会的演进过程,建议大家看,阿拉善SEE生态协会没有皇上。绝大多数公益组织是一个创始人带一个助手,还是皇权结构,不像阿拉善SEE生态协会确实是一个民主结构的组织。

阿拉善SEE的价值对我来说,是企业作为自由联合体必须得出来,而且有效的做公益项目。为什么价值特别重要?我们平常开会的时候都是圆桌会议,为了表达平等,会议主持人不能对会议内容发言,一般来说我们中国的主持人是老大。我们这边是故意克制这个东西。有一次王石主持会议,大家辩论,他着急了,因为他有想法,有想法却不能说,于是他就说“我能不能把我主持人位置让给杨鹏”,我说可以,按规定没有说不可以,他就非常轻松的把主持人位置让给我,然后侃侃而谈,当然他也只有3分钟的发言时间,之后就要叫停。有一次大会上任志强批评我,对组织过程的记录别放出去,说对组织形象不好。我说咱们的原则是公开透明,好消息、坏消息都要公开透明,这必须渗透到一切业务之中。

第二个故事是壹基金。如果说阿拉善是把企业家组织起来,让企业家有组织参与社会公益。壹基金是公众化,让更多的公众参与社会公益。

壹基金成立以后的价值定位是“尽我所能,人人公益”,普遍的社会公众人人公益,做的所有项目都跟这个有关,比如“为爱奔跑”、“为爱同行”。

壹基金有一个温暖包,在冬天给穷孩子送温暖包,也是基于壹基金人人参与的定位。所以我去找沃尔玛订购这些物品,沃尔玛说你这么多件,我单件给你定没有问题,定好装一块,业务系统没有这个东西。这个包单件发到全国各地,合作的公益组织在当地大广场都是单件单件到,到了以后,当地人组织起来帮我们分包分装。我们往新疆送温暖包,路途很远,一两千多公里,都是志愿者去送,司机路过的时候,要到那儿办事,就带着去。

另一个温暖包牵动的人人参与。有另一个机构也做有一个类似项目,但他们是走的邮局系统,比我们精准。但我们这个事看起来似乎是乱糟糟的,中间有丢包的,包里也有丢东西的。但我们能够承受这种乱的成本,目的是什么?是满世界的参与,发动更多的人参与到这个送包裹的过程中。壹基金冬天一次活动,多的时候5万多志愿者直接参与,他们在参与温暖包活动的过程中有了公益体验,人一定要在活动中才有体验。壹基金的价值是推动“尽我所能,人人公益”,如陈行甲兄说的,中国公益参与太少,没有体验变成公益人是不可能的,一定让他有小的参与。所以壹基金所有项目,所有技术路线跟价值观是统一的。如果不统一的项目一定PASS掉。所以公益组织的目的、价值诉求一定要贯穿到一言一行、每个项目设计和每个技术设计之中,包括温暖包怎么装起来,背后其实都是人人公益。

第三个故事是掌上国学。前面两个项目一个是人人公益,一个是企业家公益,这两个做完我就到哈佛大学做访问学者去了。有人说,杨老师你转型真顺利,那么多年,你一转就成学者了。我说哪有这么简单,学术我一直在做,学术和我的生活一直搀合在一起。《为公益而共和》这本书现在好像买不到了,淘宝上也许能淘得到,而且还很贵。同时我又从事着管理工作,无论是管阿拉善SEE生态协会还是管理壹基金,有的管理制度是从国外学的,包括技术手法从国外学的,但真正对我启发最大、用的最多的是《道德经》的管理哲学,是国学。

我在哈佛的时候一直在想公益的事情,比如不断的送温暖包,我最大体会重要的不是送那个包,而是送包过程中的社会系统参与,但是你到了受益人那儿怎么办?如果受益人只是一个被恩赐者,实际是我们帮他的过程摧毁了他的自尊、自立和自我成长、自我生长的意识。所以最重要的是精神。

过去送包的时候是搞体育运动,跟耐克合作,50多个团队推动孩子们的体育运动,是体育运动的奖品。温暖包不是直接就给你,而是孩子去比赛,然后颁奖,大家很开心。从这儿来说,整个做壹基金也好、做阿拉善SEE也好,其实到最后最关注的是参与,说真的,多一个包、少一个包不重要,但如果通过包的发放过程,让他体会到人间的爱,让他对人性有信心,让他觉得有自尊和自立,这个做出来才是公益。而做的话,必须搞管理的人意识到才行,所以我们从精神上入手。这样我做了掌上国学。

我在哈佛的时候主要是做国学、基督教、犹太教这几个最主要文明的对比研究,这样我来寻找国学里普世价值的东西、开放的东西、自由的东西、自在的东西,让喜欢国学的人是拥有世界眼光的国学。切入精神领域,中国国学是比较方便的切入。当然我也不排斥西学。

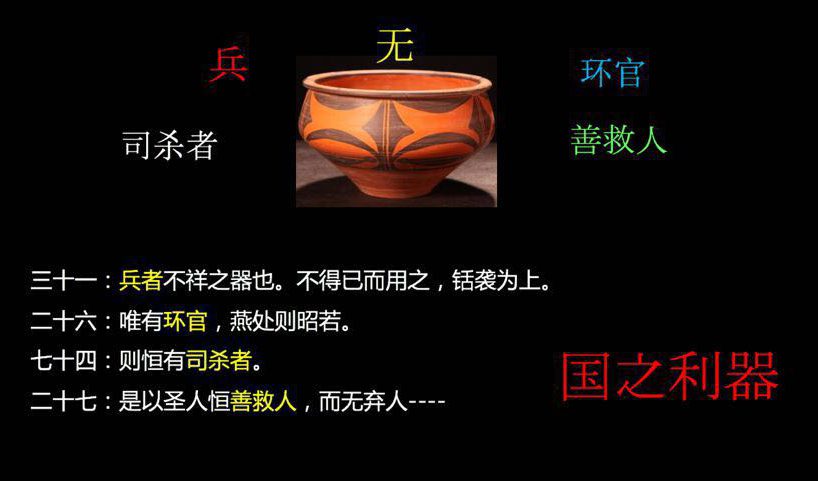

“埏埴而为器,当其无,有器之用。”“无”等于陶器的中空。对老子来说,拿陶器讲无为而治,什么意思?

一个陶器一定要有一个陶身,陶身是什么?这里有军队、兵、环官(国家安全负责机构)、司杀者、民政部门,对一个朝廷的无为而治来说,先得做出一个陶身子来,中间空的地方是朝廷不用去干预的地方,或者是给老百姓自由的地方。

什么叫无为而治?是现象把框框做好了,中间不要掺合了。这是道家思想很重要的东西。但又认为积极把东西做好,做好中间的东西肯定掺合进去,做出自由自主的空间来,这样才是无为而治。也就是说政府通过介入军队、情治、司法、救济,最后实现自由。你要有这样一个环境保护住老百姓自由的世界。

这个跟公益有什么关系?公益最重要的东西是要让人拥有自由的能力、自主的能力。也就是说,公益组织所做的一切最终结果是让受益人成长。如果做的所有一切,不是让受益人获得精神成长,不是让他有自由能力和自主能力,那这样的公益是破坏性的。

我们很多公益着眼点不是受益人本身的生长,而是过程中公益参与人自我道德感觉的上升。这个东西最容易犯忌,在帮别人过程中感觉自己很伟大,你的伟大是建立在别人不伟大的基础之上。无为而治,公益做的所有一切是做陶身子,你做陶身子的目的是营造一个空间和环境,让那些被救助人得以生长。比如扶贫,如果这个人精神很强悍,还需要你去扶贫吗?因病致贫,但精神自尊、自立的人不需要扶贫。扶贫的目的最终是刺激被扶贫对象的生产力,刺激他的劳动力,刺激他的生产力,刺激他的想象力,本质是这个东西。

也就是说,你是授人以鱼还是授人以渔。这个层面我们要积极努力,但不要忘了你的最终目的是什么。阿拉善SEE生态协会是让参与人的环境意识上升,做很多环保项目,目的是让环保项目的相关群体环境意识上升、环境保护能力上升、技术上升。壹基金做救灾,让更多参与救灾的人公共意义上升、救灾能力上升,最怕的是做了半天自己上升了。有的公益人特别令人讨厌的是聚在一起具有很强的道德优越感,这是非常糟糕的。公益做到最后应该是越做越谦卑,因为真正上升到人的目的是好难的。

《道德经》强调的是自发力量、自发的生长,但是自发的成长有时候被破坏,环境没有的时候会被破坏。比如有日本人侵略进来了,中国人怎么自尊、自由?所以要有一个自尊自由的环境。所以千万不要忘了受益人的感受和受益人的生长。这是最重要的。但平常忙公益的时候,发现很少有机构把受益人当做最终研究的对象和所有业务最终指向的对象。

我讲了阿拉善SEE生态协会、壹基金以及我自己做的掌上国学院,这三个公益项目背后都是最核心的东西:公共精神、公益精神、爱心能力、自我生长。让受益人能自我生长应该是做公益的最根本的目标。 有了自我生长的能力,就会去解决这些问题,如果自我生长不起来最后就变成有一批救世主来了,带来了光明,救世主一走就回到黑暗。最怕的是救世主天天处于黑暗状态,他永远不光明。这样最麻烦。